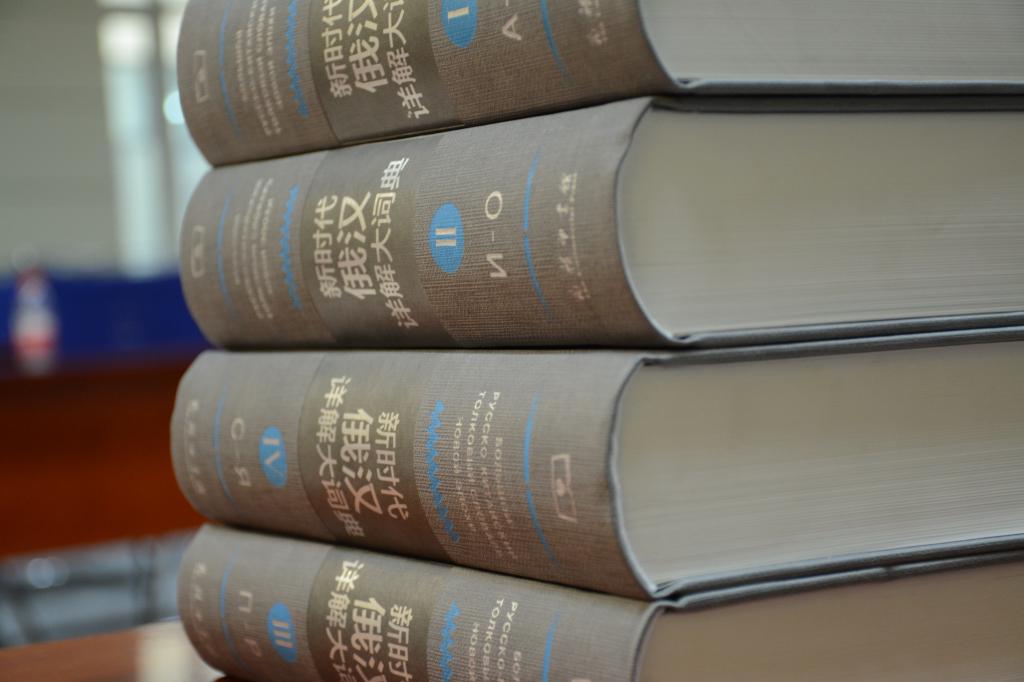

30 万词,2000 余万字,共计 7576 页。由中国“辞书事业终身成就奖”获得者潘国民、李锡胤主编,我校俄罗斯语言文学与文化研究中心辞书研究所历经十年编撰完成的《新时代俄汉详解大词典》(以下简称《新时代》)近日将由商务印书馆出版发行。

早在上世纪末《俄汉详解大词典》编成之际,俄语学界、出版界即譬喻其为“词林丰碑”“学术盛事”,以此为铺垫和基石加以修订、增补,《新时代》堪称质量更高、容量更大的辞书巨典,亦不负“新时代”应有之名——54000 个新增词及对原有词新义、新用法的增补,以及在“多层次反映词义结构;释义兼顾译解和详解”等方面所做的至臻求精的努力,既延续了大词典工程非同凡响的编纂质量与学术含量,更较好地反映出近 20 年俄语变化发展的新面貌和新成就。

这样一部规模宏伟、卷帙浩繁的大词典,是中国俄汉双解词典编纂领域最高水准的专家倾其所学艰辛“雕琢”的结晶。自上世纪 50 年代新中国词典编纂事业的萌芽孕育生发在黑龙江大学,延绵 60 载的辞书情缘,深深牵系着这所学校以及那些把学术生命根植在这里、并被那个特殊年代赋予了卓越才学与情怀的人们。60 年的时光可以让一代人老去,可以在广袤的大地掀起波澜壮阔的巨变,却唯独不能改变他们的执着追求。

“它(俄汉双解词典)是中国读者理解俄语、用汉语表达俄语的最终工具书。我们做的是在前人工作的基础上,往前开拓的工作,既向广度,也向深度开拓。……词典的一个重要使命就是帮助个别人查到哪儿都查不到的词和解决哪儿也解决不了的词的难题。”

——潘国民《对词条肥瘦深浅的认识与对待办法》

1928 年,《牛津英语词典》首版问世,时任英国首相鲍德温在庆典致辞中说,“对于这部了不起的巨著,我们无法用什么物质的东西来给予回报,除了怀有感激与敬意的全体民众全体起立,为这部伟大的作品祝福你们!”直到今天,“牛津词典”系列丛书仍然是全世界英语学习者的首选,它的编纂者詹姆斯 • 默里的名字亦永远和“这部词典赖以产生的语言研究的伟大发动和长期有效的工作”紧密相连。这就是词典的价值和意义,它将深深印刻在每一位使用者的学习生涯中。而双语词典则更是“联系不同文化的桥梁”,为语言这一各民族人民表达和保存精神财富、文化财富的工具提供了在世界舞台发挥效能、创造价值的可能性。

俄语和汉语属于完全不同的类型,然两者都是高度发达的语言,能表达任何思想和细微含义,都拥有丰富的词汇和强大的构词功能。俄罗斯科学院通讯院士、语言学所所长、著名汉学家宋采夫曾这样评价《俄汉详解大词典》:“它很好地印证了一点,即一种语言所能表达的东西,总能恰当地译成另一语言。”在云织密缕般的“词网”中,在历经许多世纪的文化和社会经济变迁而产生的不胜枚举的“无等价词”面前,如果一部双语词典的编纂者始终不懈以“恰当地转译”为追求,并切实达成了这一朴素的、了不起的成就,那么,他们以及他们的成果都应成为被时代铭记的文化丰碑。站在“巨人”肩膀上延续经典的《新时代》,就是这样一部词典,一座丰碑。

《新时代》最大的特点是收词量大、面广,在所收 30 万词条中,除现代俄语词外,也收录了一部分至今通用的古旧词汇,收录了数量可观的专业词,尤其是新兴科技术语,及重要的人名、地名。为反映现代俄语全貌,词典有意识地精选收入了近 40 年来因社会环境变化所产生的俄语新词词汇,以及已被普遍使用的俄语中的外来语。它沿袭并完善了《俄汉详解大词典》将双语语词词典与百科词典相互渗透的编纂风格,进一步突破了“语词类词典”和“百科类词典”各立门户、互不相干的藩篱。

《新时代》采用了多层次、全方位的释义方式,使词典不仅仅是双语互通的简单对照,而且对于俄语和汉语本身的研究都具有重要意义。词典的释义手段包括翻译、解释、定义、适用范围界定、同义词、反义词、拉丁文学名、词源考证等,以及语音的、语法的、语义的、修辞的、语用的、语源的、文化背景的种种辅助性标注,形成全方位释义的一整套科学体系。特别彰显编纂者学术功底与创新诚意的方面在于,他们将词目的多层次意义逐次列入释义范围,重点区分了词的意义、意味和特殊用法三个层次,使俄语语义体系一目了然。

词典收录了相当数量的例证,包括词组、短语、句子、书证、成语、谚语、俗语等;对于具有用法难点、修辞感情色彩或历史文化特色的词汇,则选用来自俄文文献及工具书的书证,即俄罗斯文学名家的文学例句。“使传世的美文妙句成为读者在查阅词典时就可以获得的语言范例”,这一传承自《俄汉详解大词典》的编纂思路,在《新时代》中得以更好的丰富与完善。

忠诚依循着时代变迁下语言词汇的发展更新,30 万词条几乎已接近一种语言的词条总数;坚定地站在读者立场,竭尽所能为其提供最为便捷的查阅途经和最为宽泛的运用领域——《新时代》折射和印证着老一辈辞书人用半个多世纪“打造一部精品工具书”的历史使命与学术担当。这一切,是它成为当世精品和传世经典的根基。

“要十分注意汉语问题,释义和翻译必须信而且达;能精者精简,必要时要详细一些;不能以辞害意,不追求花俏。”“要使词条‘丰而不杂,精而不枯’。大同小异的例句不要重复,尽量选用较新、较实用、较简明的句子,避免陈旧的、太斯文的、冗长而艰涩的句子。”

——节选自《俄汉详解大词典》编纂简报第一期、第四期

编词典,不仅与词义学、词汇学、词典学有关,与语音学、词法学、句法学、修辞学、成语学、术语学、词源学也有关。可以说,是不折不扣的创造性劳动。基于原词典语料词目的释义、详解,既不可用生造的汉语词,亦不可简单地以词汇堆砌,而应做到“合乎汉语语法规范和丰富多彩”。这就要求编者须同时具备相当高的俄语水平和汉语水平。编词典历来被中外学人视为“苦工”,李锡胤先生曾将此形象地比喻为:虫鱼之役,病于夏畦。一部词典动辄十几万乃至几十万词条,“午夜一灯,晓窗千字”的寂寞清苦,真实且清晰地存在于对每一词条的反复思考和精雕细琢中。

总体来说,编词典有五个步骤,即“编、校、定、审、读”。其中,“编”就是编词条,词条内容包括语音、翻译、解释、定义、语法形式、修辞、例证等等。在《新时代》编纂工作的最后一期简报中这样写:“编者在交稿前曾做过 5 次全面加工。交稿后,编辑部做3次加工。退改后配合编辑部,编者又经过 3 遍手。”过一遍手,这是在辞书编纂中经常用到的术语,即编者按照编纂细则的要求认真细致地通读、通查全篇。2000 余万字的书稿过一遍手是什么概念,相信已无需加以譬喻或形容。这是常人也许能估算,却无法真切体会和复制的繁重至极的工作量。包括潘国民、李锡胤、郑述谱三位“辞书事业终身成就奖”获得者在内的编委会,将这 2000 余万字一遍遍“过手”。这些青年时代为建设祖国而学习俄文、与新中国一起成长的辞书家,一生严谨,一辈子较真——他们的过一遍手,就是真正地、毫不马虎地逐字锤炼。十年耕耘无一日懈怠,终修得一部“大词典”!

潘国民先生曾做一比:“词条与人一样,过肥不好看,过瘦也不好看,总是匀称好看。过深不好,过浅也不好,总是适中的好。”“定稿时,拿起一个词条,常有面对一盆盆景之感,去掉重复的、不典型的、艰涩的,常有修枝,清除败叶之感。最后这盆盆景变美了,达到了目的。”可见,对编纂者来说,编词典是苦工,亦是美事;在艰辛劳作中,亦同时融入了编者的学术审美和人生审美。

然而,在庞大繁杂的双语体系中,如何寻觅到那个最为“正确”和“贴切”的释义的“缪斯”,如何捕捉到最为“直接”和“妥当”的词条的意味,这一过程恰如汪洋泛舟,只求沧海一粟。同样,双语体系又是密集无边的,“大集包含子集,子集又有子集”,如何始终如一地保持一个清澈和清醒的“读者视角”,突破甚至完全重建编者自身的立场、目标(往往俄语水平越高的人,越无法控制在释义、书证等方面的取舍),为每一词目做出最符合读者需求的“宽亦有边,深亦有度”的界定,这一过程又如炼金淬钢,去繁取精。

实践中,仅一个俄文词的解释和定义,就可能累积几麻袋的引文卡,花费上好几天甚至月余的时日,更毋论大量地在原文书籍和词典中精选文学例句。从《俄汉详解大词典》以及《新时代》坚持选用文学经典作品的语句做例句这一点,可以得知编纂者的用意。“因为经典文学作品具有趣味性、生动性和准确性的特点”,在经典文学例句的感染、带动和帮助下,读者得以更好地分辨、领会同一词目在不同语境下的细微差别。

潘国民先生说:“词典是典,大词典的性质决定它收词,收义项、意味、特用,收成语最全,例证、标注等等也应该最能解决问题。”也许,这是一个编了一辈子词典的人,以“词典”为目的项,所作出的基于诉求的最为简朴、恳切的释义。这也同样为词典编纂者划出了一个“边”——即使饱学之士、泰斗巨擘,依然须本着“求词典真义、为读者所需”的执着心和责任心,跋涉这漫漫的词之苦旅。

“要做完上述工作(以已有成果为基础编纂几部质量更高、更具特色的俄汉双语词典),再有 40 年都也不够。可人生苦短,一转眼就白了头……我要以平常心来对待现实。我们这一代人的使命已基本完成。但中华民族和俄罗斯民族都是伟大的民族。中俄两国有如此长的边界,两国的交往又如此源远流长,两国的政治、经贸、文化、科技、军事终究需要俄汉词典,事业总会有发展。”

——潘国民《黑龙江大学与俄汉词典》

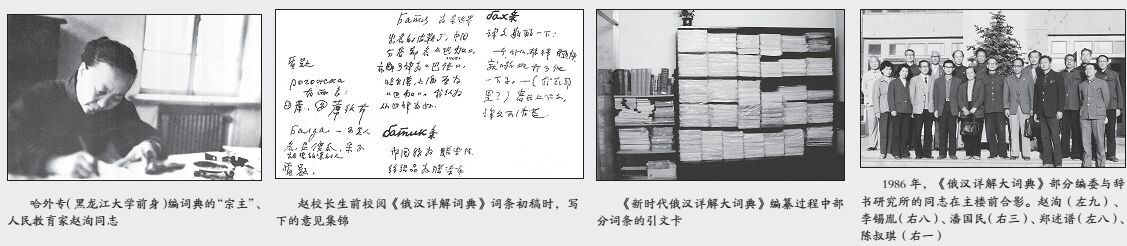

1975 年,周恩来总理有感于欧洲小国圣马力诺来访时赠送我国一套百科全书,而我们因“文革”桎梏只能回赠一本《新华词典》,遂决定在广州召开词典会议。根据这次会议精神下发的国发137 号文件,是周总理批示的最后一个文件。这次会议上,黑龙江省领回编写两部俄汉词典的任务。而早在 1958 年,时任哈尔滨外国语学院(黑龙江大学前身)副校长的赵洵同志就和学校编译室的李锡胤、潘国民提出编写《俄汉详解词典》的计划,并组织班子于1959 年正式启动。三年自然灾害期间,词典编纂受阻,乔木、周扬等领导同志高度重视并专门就此作出指示。然而,“文革”期间编写队伍被解散,已排成版的四分之一书稿全部被拆版,一项足以彪炳历史的文化工程被搁浅近 20 年。

1985 年,黑龙江大学辞书研究所所长李锡胤、副所长潘国民得到时任中国社科院苏东所顾问的赵洵同志的支持,重新编写《俄汉详解大词典》。此前,研究所已编、译完成《大俄汉词典》和《苏联百科词典》,正在编纂的有《乌克兰语汉语词典》(郑述谱主编,1990年出版)、《俄汉双解俄语方言词典》(吕存亮主编,1992 年出版)等,词典理论、实践经验已臻成熟。彼时,李锡胤、潘国民、郑述谱等人都有这样一种感慨:“全俄语教学的 1950 年代造就了一批从事俄语工作数十年的人。今后想再要组成这样一个编写群体几乎是不大可能了,有责任为四化、为后代留下一部好词典。”这种使命感,同时凝聚着作为共和国第一代辞书人的黑大词典工作者对恩师、也是黑龙江大学词典编纂活动的先驱和“宗师”——赵洵同志的无比敬仰。1985 年,赵洵以望七高龄担任《俄汉详解大词典》主编,从商定编写细则、组织编写队伍到具体校审定稿,都直接参与,做了大量工作,直到逝世前一天。赵洵同志生前在写给辞书所同志的信中“开玩笑”,说自己年龄大了,也许活不到大词典编完,表示要抓紧为落实大词典所需全部经费奔走……她的学养品格,特别是在词典编纂事业中所体现出高瞻远瞩的真知灼见、百折不挠的精神意志,以及她一生未因政治环境险恶、生活条件艰苦、斗争形势残酷而改变的正直、良善、诚恳和优雅,为中国辞书事业奠定了基础,并在任何时候都为黑大辞书人照亮事业和生命的远方。

潘国民先生回忆,1958 年上半年,赵洵校长在一次谈话中对他说:一个人一辈子做不了很多事,编词典也是对人民的贡献。这次谈话使他“温暖,折服,终生难忘。”如今,记录赵洵同志生命最后的奋斗的《俄汉详解大词典》已出版十余年,被学界盛赞为“中国俄语学家的巨大成就”,被俄语学习者比作“精神食粮和精神支柱”。而另一更好的、更具意义的告慰,则是《新时代》即将付梓出版。“时代的脚步永远不会停止,体现在编词典上是要不断地修缮旧本、增补新词,因此,辞书事业没有终点。”《新时代》,就是对这“永不停歇的奋斗”和“没有终点的辞书事业”最好的印证与致敬。

【记者手记】为一部拥有30 万词条、代表双语词典世界最高编纂水平的大词典梳理“前世今生”,先于紧张与惶恐之情的,是我们因身为黑大人而感到的骄傲和自豪。“历史”的重量以及铸成了历史的“人”的重量,正以最温暖、充盈的方式,覆盖了我们的灵魂。半个多世纪的人事变迁和辞书路,见于《新时代》之中,是数倍乃至数十倍于“30 万词条”的呕心沥血,见于本文中的,则是我们千万分之一的感动、敬慕、钦佩。

有感于此刻铺满书桌的资料、素材,遥想老先生们是如何在以吨计的“故纸堆”中去粗取精,搜寻释义。此刻,谨以案几上目之所及的一帧感动,与读者分享——

陈叔琪:

我花了将近 9 天的时间校完了 K 字母。原来 750 页,现在 767 页,增加了 17 页,合 8 页半。

你的特点也是优点,是:1. 仔细。严格按要求做(包括体例);2. 查工具书、查底稿查得多,力求释义确切;3. 改动的依据用铅笔注得全,复核就省力。4. 可以说,没留疑难问题,极个别要我复查的,我已查了;5. 成语引见条较多,开辟了我的一项后期工作:查见。

最难能可贵的是在没有签出版合同,无稿费保障时,就认真地用几年时间,利用сводый сл. сов. рус. лексики整合大词典,许多宝贵的资料到现在才用上。

结论是:就这样继续干。

——节选于潘国民写给二卷主编陈叔琪的《校对意见》手稿